202001-资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价指南(试行)

简介: 资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价指南(试行)按照《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》要求,资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价(简称“双评价”)是编制国土空间规划、完善空间治理的基础性工作,是优化国土空间开发保护格局、完善区域主体功能定位,划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界(简称三条控制线),确定用地用海等规划指标的参考依据。为指导各地开展“双评价”工作,保证评价成果科学、规范、有效,遵循科学、简明、可操作的原则,自然资源部组织编制了本指南。目&n<!--autointro-->

内容:

资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价指南

(试行)

按照《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》要求,资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价(简称“双评价”)是编制国土空间规划、完善空间治理的基础性工作,是优化国土空间开发保护格局、完善区域主体功能定位,划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界(简称三条控制线),确定用地用海等规划指标的参考依据。

为指导各地开展“双评价”工作,保证评价成果科学、规范、有效,遵循科学、简明、可操作的原则,自然资源部组织编制了本指南。

目 录

1、适用范围

2、术语和定义

3、评价目标

4、评价原则

5、工作流程

5.1工作准备

5.2本底评价

5.3综合分析

6、成果要求

7、成果应用

附录A 省级本底评价方法

A.1生态保护重要性评价

A.2农业生产适宜性评价

A.3城镇建设适宜性评价

A.4承载规模评价

附录B成果建议

B.1报告提纲

B.2表格体例

B.3图件规范

一、适用范围

本指南适用于市县及以上国土空间规划编制中的“双评价”工作,评价范围应与相应规划编制范围一致。

各地可结合当地实际,细化补充相关要求和具体内容,提高评价的针对性和实用性。

其他相关工作需开展“双评价”的,可参照执行。

二、术语和定义

1、资源环境承载能力

基于特定发展阶段、经济技术水平、生产生活方式和生态保护目标,一定地域范围内资源环境要素能够支撑农业生产、城镇建设等人类活动的最大合理规模。

2、国土空间开发适宜性

在维系生态系统健康和国土安全的前提下,综合考虑资源环境等要素条件,特定国土空间进行农业生产、城镇建设等人类活动的适宜程度。

三、工作流程

编制县级以上国土空间总体规划,应先行开展“双评价”,形成专题成果,随同级国土空间总体规划一并论证报批入库。县级国土空间总体规划可直接使用市级评价运算结果,强化分析,形成评价报告;也可有针对性地开展补充评价。

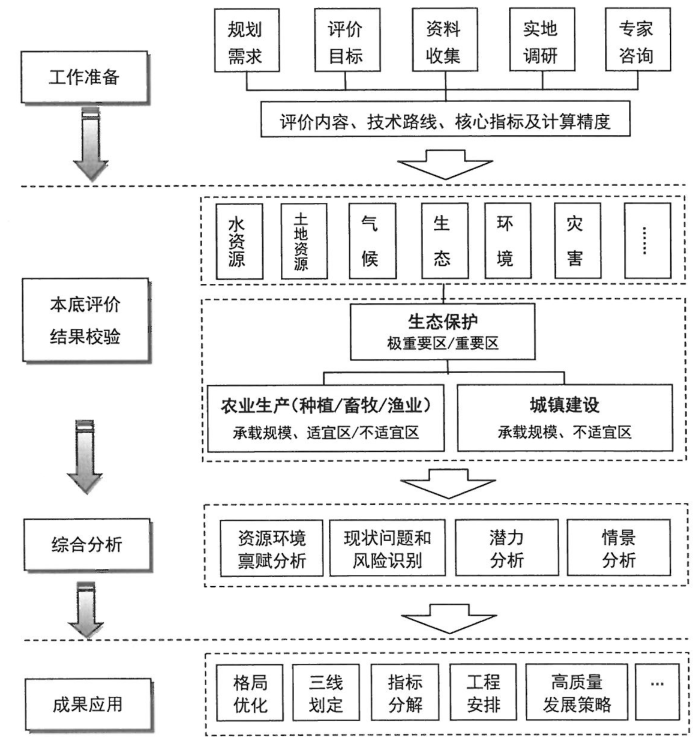

“双评价”(资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价)工作流程如下图所示:

发布时间: 2020-01-21

链接: http://files.in5.cn/guifan/202001-资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价指南(试行).pdf

标签: 双评价, 资源环境承载能力, 国土空间开发适宜性评价